Annoncée en 2023 par le ministre Frank Vandenbroucke, la création de centres de référence pour les cancers de la tête et du cou n’est toujours pas effective en 2025. Et déjà, une inquiétude monte dans certains hôpitaux : tous ne seront pas retenus, à l’instar de ce qui s’est passé pour les centres « œsophage-pancréas » en 2024, où la publication de la liste définitive avait suscité une vive polémique. Les hôpitaux bruxellois CHU Saint-Pierre et Saint-Jean, bien décidés à faire entendre leur voix, craignent une centralisation qui les exclurait, malgré leur expertise.

À l’occasion d’un symposium dédié à ces cancers, les deux institutions ont rappelé la solidité de leur convention de collaboration, soulignant l’importance de préserver une offre de soins de qualité à l’échelle du bassin bruxellois. « Cela va offrir la possibilité à ces patients de ne pas devoir traverser toute la ville puisque le New Bordet a déménagé sur le campus Erasme. Nous sommes pleinement en phase avec le projet du gouvernement », explique le professeur Didier Dequanter, chargé de cours cliniques de chirurgie générale à l'ULB, conseiller scientifique à l'Université de Mons, chef du département de chirurgie et chef de clinique du service de chirurgie cervico maxillo-faciale du CHU Saint-Pierre.

Mais derrière cette adhésion affichée, un désaccord latent se fait jour. Certaines grandes institutions académiques plaideraient en coulisse pour un modèle centré autour des sites dotés d’un service de radiothérapie. Une orientation que les hôpitaux bruxellois contestent, chiffres et publications scientifiques à l’appui. « Même si à ce stade, la localisation des centres de référence n’a pas encore été dévoilée, nous avons entendu dire que certains hôpitaux académiques espéraient qu'on puisse centraliser la prise en charge des patients atteints de ces pathologies là où se trouve de la radiothérapie. Nous tenons à rappeler que notre travail et notre expertise sont conformes à la littérature », souligne le Pr Dequanter.

Une expertise revendiquée, une exclusion redoutée

En Belgique, le cancer de la tête et du cou est l’un des plus fréquents chez les hommes, avec un pic d’incidence à 65 ans. Le pays occupe le deuxième rang européen en nombre de diagnostics masculins, et le quatrième chez les femmes. Face à ces chiffres, les deux hôpitaux mettent en avant une approche multidisciplinaire rigoureuse. « Nous avons une approche multidisciplinaire d'expertise avant la planification thérapeutique mais aussi pendant et surtout après le traitement planifié chez nos patients. Le trajet de soins est coordonné pour permettre une combinaison de traitements et obtenir la guérison de nos patients. »

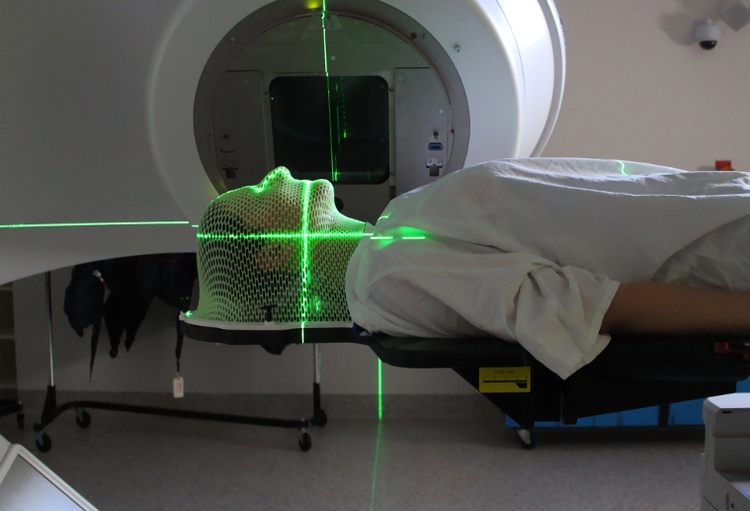

Les équipements technologiques et la capacité à coordonner différentes expertises médicales sont également mis en avant. « Ces cancers requièrent plusieurs expertises médicales. De plus, nous permettons à ces patients de bénéficier de toutes les technologies avancées qui peuvent être développées dans les différentes institutions hospitalières. Enfin, nous avons une proximité au sein de la région bruxelloise idéale pour les patients. À ce stade, nous travaillons activement avec notre coupole hospitalière Gibbis afin de faire entendre notre voix au niveau fédéral, siège de la décision finale dans l’octroi des conventions. Nous tenons à rappeler nos atouts qualitatifs, notre prise en charge au cours des trajets de soins et notre rapidité d’intervention en cas de complications liées à la toxicité des traitements. Ces critères de qualité ont été définis par leur dernier rapport qui a été répertorié et publié dans le registre belge du cancer, le rapport du KCE. »

Des critères remplis, mais un obstacle géographique

Un argument clé dans la sélection à venir sera le volume de patients traités. Or, sur ce point aussi, les deux hôpitaux revendiquent une pleine conformité. « Actuellement, dans plus de 50% des cas, les centres n'atteignent pas un seuil critique et prennent en moyenne cinq patients en charge par an. Nous sommes aussi parfaitement dans les critères au niveau de la mortalité post-opératoire à 30 jours par rapport au nombre de cas traités. Nous n'avons pas attendu les conclusions définitives des groupes de travail au fédéral qui nous sont relayées par Gibbis. Nous avons anticipé, nous nous sommes organisés pour optimiser la prise en charge de nos patients et surtout pour rencontrer cet aspect de multidisciplinarité. Enfin, notre collaboration va permettre l'innovation, le développement des fiches cliniques, débriefer les résultats et les intégrer dans des essais cliniques sans oublier la possibilité d'introduire de nouvelles thérapeutiques pour améliorer les survies à 5 ans surtout dans les stades avancés », ajoute encore le professeur Didier Dequanter.

Reste un point faible, que les deux hôpitaux reconnaissent eux-mêmes : celui de ne pas disposer de toutes les expertises médicales sur un même site. Une faille qui pourrait jouer contre eux si la logique d’organisation retenue privilégie la centralisation absolue des disciplines. Un choix qui, s’il se confirmait, relancerait immanquablement les tensions autour de la répartition des soins spécialisés en Belgique.